Les Brunchs de l’IGR #8 | Thionville (F)

16 octobre 2019 – Salle municipale Le Beffroi

Dialogue avec Jean-Jacques Rommes

Président du Conseil économique et social du Grand-Duché de Luxembourg

Points saillants des échanges

Titulaire d’une maîtrise en droit privé (Université de Nancy) et après une carrière de 30 ans dans le secteur financier, dont 10 ans à la tête de l’Association des Banques et Banquiers (ABBL), Jean-Jacques Rommes a rejoint le Conseil d’administration de l’Union des Entreprises Luxembourgeoises (UEL) en tant qu’Administrateur délégué et a présidé le Comité exécutif de l’UEL jusqu’en juillet 2018.

Il est depuis janvier 2019 président du Conseil économique et social du Grand-Duché de Luxembourg

Près de 35 personnes parmi lesquelles Pierre Cuny, maire de Thionville et président de la Communauté d’Agglomération Portes de France Thionville, étaient présentes dans la belle salle du Beffroi pour cette manifestation animée par Guy Keckhut.

En préambule, Jean-Jacques remercie Guy Keckhut pour son élogieux portrait et précise que la fonction qu’il exerce actuellement était moins polémique que la précédente.

1- Réponse aux questions de Guy Keckhut

La situation française

Jean-Jacques Rommes constate que la crise sociale perdure en France, en remarquant que les pays européens « historiques » oublient combien ils vont bien quand on les compare à d’autres pays.

Il comprend cependant le mal-être face à la crainte que nos enfants vivent moins bien que nous et s’inquiète de la montée des populismes.

Il souligne que le dialogue social est très différent selon les pays et craint que certains syndicats ignorent en France les contraintes propres aux entreprises.

Pour lui l’entreprise est certes au carrefour d’intérêts divergents mais beaucoup de chefs d’entreprises souhaitent que leurs salariés aillent bien.

Le Conseil économique et social du Grand-Duché

Le Conseil économique et social se compose de 39 membres (18 membres pour le groupe patronal, 18 membres pour le groupe salarial et 3 membres experts nommés par le Gouvernement) et d’une équipe de 5 personnes très professionnelles autour du Secrétaire général Daniel Becker.

Selon le principe du triptyque, la composition différencie les trois grands groupes, que sont le patronat, le salariat et les représentants directement nommés par le Gouvernement. L’approche est de mettre davantage en exergue la finalité première du Conseil économique et social qui est, dans un souci d’intérêt général, la conciliation des positions divergentes.

La saisine du Conseil s’opère à la demande du Gouvernement ou de sa propre initiative.

A titre d’exemple, parmi les trois derniers avis, deux ont été rédigés suite à une saisine gouvernementale (« Le modèle économique, social et sociétal luxembourgeois dans les mutations technologiques », « Analyse de la productivité, de ses déterminants et de ses résultantes, dans un contexte international »), un à l’initiative du C.E.S. (« Analyse des données fiscales au Luxembourg 2018 »).

C’est aussi à l’initiative du C.E.S. qu’un réflexion vient d’être lancée sur la thématique de « la situation transfrontalière », incluant les questions de mobilité, de fiscalité, de co-développement. Les débats ne font que commencer et l’avis devrait être finalisé dans les 3 ans à venir.

La situation du Grand-Duché

Dans son discours à la nation, le Premier ministre Xavier Bettel a joué son rôle de rassembleur mais les chefs d’entreprise ont besoin d’une visibilité à moyen terme de la ligne politique et ne doivent pas être déstabilisés par les changements de cap.

La lutte contre le changement climatique et la croissance verte nécessitent un changement de paradigme alors que nous en sommes juste à la phase de prise de conscience. Et l’enjeu du changement technologique ne doit pas être ignoré.

Les investissements à hauteur de 3 milliards d’euros dans les infrastructures sont effectivement une bonne chose mais le retard à rattraper est fort et il faudra s’assurer que ce montant sera effectivement dépensé, alors que le logement et les transports posent de graves problèmes du point de vue social.

Le travail au Grand-Duché est dans une situation de plus en plus délicate avec un appel croissant à la main d’œuvre hors du pays (voir les différents scenarii prospectifs concernant les frontaliers), des difficultés de plus en plus importantes pour recruter (en particulier dans les secteurs de la fiance et l’artisanat) et former.

La croissance du Grand-Duché est fondée sur la croissance de la main-d’œuvre et non sur celle de la productivité, ce qui entraine mécaniquement un appauvrissement de la population.

Les leviers pour agir sont identifiés :

- augmenter la productivité de l’économie pour ralentir la croissance de main d’œuvre ;

- diversifier l’économie (le secteur financier étant déjà productif).

Cela suppose aussi de travailler davantage.

L’Europe, la Grande Région et le Transfrontalier

Le Brexit est une mauvaise nouvelle pour l’Europe. Mais le Grand Duché devrait, en raison de ses liens avec la place financière de Londres, en profiter (sans « jouer les vautours »).

Profondément européen, Jean-Jacques Rommes rappelle que si le Luxembourg se développe au-delà de ses frontières, c’est grâce à l’Europe. S’il apprécie la démarche du Président de la République française, il est par contre déçu par la posture de l’Allemagne et regrette que les pays de l’Europe orientale ne jouent pas le jeu. Il marque son intérêt pour une Europe à deux vitesses.

Le Grand-Duché vit grâce à la Grande Région et la Grande Région vit aussi, dans une moindre mesure, grâce au Grand-Duché.

Il souligne une difficulté : lorsque une entité ne dispose pas d’une représentation qui lui est propre.

La question de la gouvernance de la Grande Région n’est pas facile : faut-il envisager un parlement et un gouvernement spécifiques ?

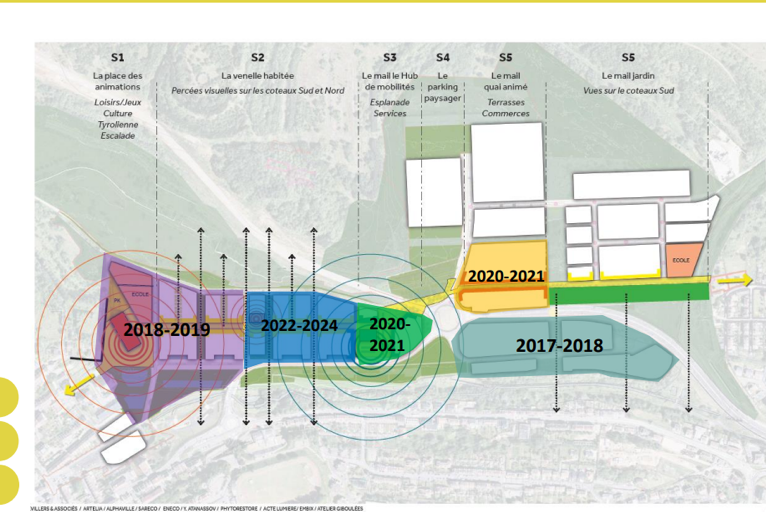

Le co-développement transfrontalier est un enjeu fort dont les dimensions opérationnelles concernent en priorité l’Université, la recherche, l’innovation et le réseau des infrastructures.

Il est regrettable que le Gouvernement luxembourgeois ait adopté une position si rigide à l’égard de l’équipement ERTMS (European Rail Trafic Management System : norme de l’Union Européenne visant à harmoniser la signalisation ferroviaire en Europe, en la rendant compatible entre les différents pays de l’Union Européenne, ce qui permet des échanges de matériels roulants entre les pays) des TER lorrains

Il est par ailleurs nécessaire que le Grand-Duché pense l’aménagement de son territoire (qu’il n’a pas aujourd’hui réussi) dans le cadre de celui de la Grande Région.

2-Echanges avec les participants

Pierre Cuny, après avoir remercié Jean-Jacques Rommes pour ses propos d’une grande franchise, évoque la récente visite à Thionville de Amélie de Montchanin, secrétaire d’État chargée des Affaires européennes, avec laquelle il s’est entretenu à propos des enjeux transfrontaliers avec le Grand-Duché.

Il rappelle son engagement en faveur du co-développement plutôt que de la compensation fiscale et évoque trois problématiques qui semblent essentielles :

- la formation : on assiste côté lorrain à la fuite des talents et aux difficultés croissantes de recrutement. Pourquoi ne pas envisager de partager la formation (dans les domaines de la restauration et de la sante par exemple) ?

- la mobilité ; on est proche de l’asphyxie. Il est indispensable de développer le télétravail en faisant évoluer la règlementation française et en incitant les entreprises luxembourgeoises à l’encourager ;

- la fiscalité (impôt sur les sociétés, cotisations sociales).

Jean-Jacques Rommes assure que le message qu’il relaie en permanence à destination des organisations représentatives est de développer le travail dont il faut harmoniser la réglementation aujourd’hui différente selon les pays concernés (Allemagne, Belgique, France). Il faut cependant veiller à préserver le collectif de travail dans les entreprises.

Il se déclare par ailleurs ouvert à toute proposition relative à la formation.

Pour ce qui est du co-développement, il évoque un travail en cours mené par IDEA pour recenser tous les domaines possibles ainsi que la piste de « zones à régime particulier » franco-luxembourgeoises.

Pierre Cuny exprime sa réserve à propos des zones « franches » qui risquent d’aboutir à de simples déplacements d’entreprises (effet d’aubaine) et marque sa préférence pour des aides particulières, ciblées.

Jean-Paul Nollet (CESER Grand Est)attire l’attention, pour le télétravail, sur l’importance des contraintes juridiques et de la sécurisation des données.

Frédéric Kestener (IGR) suggère d’utiliser le terme de « zone tampon ».

Après avoir marqué son accord total avec les propos de Pierre Cuny, Jean-Pierre George (Réseau RE@GIR) s’inquiète des chiffres de prospective démographique relatifs aux frontaliers à l’horizon 2050 (plus de 300 000 contre 200 000 aujourd’hui). Il regrette aussi l’absence de gouvernance partagée à l’échelle du territoire transfrontalier et confirme que le sujet de fond est celui des compétences et qu’un des enjeux du co-développement est la formation.

Tristan Atmania (IGR) souligne l’intérêt d’un Schéma de Développement Territorial à l’échelle de la Grande Région.

Edouard Jacque (Conseiller régional Grand Est, délégué aux travailleurs frontaliers) après avoir rappelé que le Grand Duché est une opportunité pour ses voisins met en avant deux enjeux qui lui paraissent essentiels ;

- le plurilinguisme dès le plus jeunes âge ;

- la mobilité ; il défend le principe d’un péage pour le trafic de transit sur l’A31 et l’A30 qui pourrait financer les infrastructures. Il encourage les Conseils Economiques et Sociaux des entités de la Grande Région à se saisir du sujet

Dans sa dernière intervention, Jean-Jacques Rommes exprime son scepticisme à l’égard des projections démographiques relatives aux travailleurs frontaliers au Luxembourg.

Il souligne le manque d’une gouvernance centralisée de la Grande Région.

Et il s’interroge pour finir : quels sont les projets concrets de co-développement ?

Pour aller plus loin : On va couper les veines de l’économie

![]()